明王院不動寺(松原不動)

- 公開日:2014年5月18日

- 更新日:2020年4月27日

- 執筆者:りょうたろう

松原通を歩いていると、小さなお堂(明王院不動寺)が目に入ってきます。

立て札には

明王院不動寺(みょうおういんふどうじ)

青蓮山と号し、真言宗東寺派の寺で、俗に「松原不動」という。

持統天皇5(691)年に道観大徳が開基した法相宗の寺であったが、後に弘法大師が自作の「石仏不動明王」を安置してから現宗に改まったといわれる。

平安京造営の時に、桓武天皇は王城鎮護のため平安京の東西南北の4つの磐座(石蔵)に経巻を収めたが、明王院はその4岩倉の1つで「南岩倉」と称した伝えられる。

天暦年間(947~957)、賀茂川氾濫にあい、堂舎はことごとく流没し、一時比叡山の苔莚法師(たいえんほうし)によって再興されたが、応仁の乱で荒廃し、石像も塵芥の中に埋もれた。

天正年間(1573~1592)、豊臣秀吉は聚楽第の造営にさいし、ここから苔むした本尊不動明王を得て、聚楽第に収めたところ、夜な夜な不思議な光を放ったので、霊験を感じ、旧地に堂舎を建立し、これを再び泰安したという。

ちなみに、4岩倉の1つで「南岩倉」と書かれているが、金蔵寺は西の岩座で「西岩倉山」と伝えられる。

スポンサーリンク

現在の松原通はせまい道ですが、昔は五条大路という大通りでした。

説明には(一部抜粋)

松原通(五条大路)

松原通は平安京造営時は「五条大路」であり、幅八丈(24m)の大通りでした。牛若丸と弁慶の出会いも実は現在の松原橋なのです。

松原通の名前の由来ですが、室町時代末期、荒廃した五条室町に「玉津島神社」が建てられていて、その松林が美しく「五条松原通」と呼ばれていましたが、やがて五条がとれて松原だけの名称となったようです。

松林が美しくから「五条松原通」、その後「松原通」になったのか!

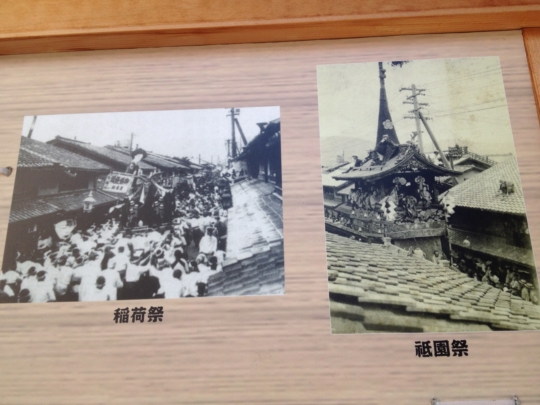

昔の稲荷祭と祇園祭山鉾巡行の様子↓

山鉾巡行も平成26(2014)年から昔のスタイルに戻そうと「前祭」と「後祭」に別けられるようになりました。いつか松原通で山鉾巡行が見る日が来るかもしれません。

このエントリーを共有する

明王院不動寺(松原不動)関連タグ

人気エントリー

京都観光オススメ

アクセスランキング

- 京都駅から清水寺への行き方

- 嵐山へ電車・バス・車での行き方

- 伏見稲荷大社への行き方

- 雨でも濡れない屋内京都観光7選

- 嵐電でめぐるオススメ観光名所10箇所

- 京都駅から金閣寺への行き方

- 京都インスタ映えスポット

- 京都らしい風景10選

- 2024年 京都人おすすめ京都観光名所20選

- 日帰り京都観光コース(西エリア世界遺産編)

- 京都観光で使えるお得な乗車券まとめ

- 賀茂氏と秦氏(前編)

- 神護寺・西明寺・高山寺への行き方

- 嵐電でめぐる観光名所

- 京都異界めぐり

- 京都穴場スポット10箇所

- 日帰り京都観光コース(清水寺エリア⇒嵐山エリア編)

- 賀茂氏と秦氏(後編)

- 子どもお出かけスポット

- 京都マラソン徹底攻略

- 京都マラソンと大阪マラソンと神戸マラソン比較

- 膏薬辻子(こうやくのずし)

- 「地下鉄一日券」渋滞しらず観光

- 京都名庭園10箇所

- 京都ご利益めぐり

- 日帰り京都観光コース(東エリア編)

- 京都の世界遺産

- 秦氏について

- サンガスタジアム観戦記

- 古知谷阿弥陀寺へのアクセス

お得なきっぷ

|

京都観光で使えるお得な乗車券 京都観光で使えるお得な乗車券(フリーきっぷ)をまとめてみました。.... |

|

「市営地下鉄1dayフリーチケット」 市営地下鉄1dayフリーチケットを使えば、渋滞にまきこまれず、時間どうりスムーズに.... |

|

嵐電でめぐるオススメ観光名所10箇所 嵐電(京福電車)は、京都市内に現存する唯一の路面電車です。嵐山本線(嵐山駅ー四条大宮駅)7.2kmと北野線.... |